共76,分6页显示 上一页 1 2 4 5 6 下一页

阿罗汉果

七死七生

三十二天

八万劫小乘

小乘三藏

小乘

小乘二部

小乘四部

小乘五部

小乘十八部

小乘戒

小乘经

小乘九部

分类词汇(续上)

关门节阿罗汉果

七死七生

三十二天

佛类词典

一向小乘寺八万劫小乘

小乘三藏

小乘

小乘二部

小乘四部

小乘五部

小乘十八部

小乘戒

小乘经

小乘九部

《漢語大詞典》:三十二天

(1).佛教小乘有部称欲界十天,色界十八天,无色界四天,为三十二天。《法苑珠林》卷五:“如《婆沙论》中説,天有三十二种,欲界有十,色界有十八,无色界有四,合有三十二天也。”

(2).道教称东南西北方各有八天,合称三十二天。 明 张九韶 《群书拾唾·老氏玄谈》:“三十二天:黄曾天、玉完天、何童天、平育天、举文天、摩夷天、越衝天、蒙翳天。已上为东方八天。和阳天、恭华天、宗飘天、皇笳天、堂曜天、端静天、恭庆天、极瑶天。已上为南方八天。孔昇天、皇厓天、极风天、孝芒天、翁重天、江由天、阮乐天、曇誓天。已上为西方八天。霄庆天、元洞天、妙成天、禁上天、常融天、玉隆天、梵度天,贾奕天。已上为北方八天。”

(2).道教称东南西北方各有八天,合称三十二天。 明 张九韶 《群书拾唾·老氏玄谈》:“三十二天:黄曾天、玉完天、何童天、平育天、举文天、摩夷天、越衝天、蒙翳天。已上为东方八天。和阳天、恭华天、宗飘天、皇笳天、堂曜天、端静天、恭庆天、极瑶天。已上为南方八天。孔昇天、皇厓天、极风天、孝芒天、翁重天、江由天、阮乐天、曇誓天。已上为西方八天。霄庆天、元洞天、妙成天、禁上天、常融天、玉隆天、梵度天,贾奕天。已上为北方八天。”

一向小乘寺

【佛学大辞典】

(杂语)总称一向专学小乘不兼大乘之寺。非一寺之名。见大藏日本撰述部之显戒论。

(杂语)总称一向专学小乘不兼大乘之寺。非一寺之名。见大藏日本撰述部之显戒论。

八万劫小乘

【佛学大辞典】

(杂语)开声闻缘觉二乘之證果者,而声闻之初果,经八万劫,二果经六万劫,三果经四万劫,四果经二万劫,缘觉经十千劫,则自发心而入大乘。因指声闻之初果(即预流果),谓之八万劫小乘。

(杂语)开声闻缘觉二乘之證果者,而声闻之初果,经八万劫,二果经六万劫,三果经四万劫,四果经二万劫,缘觉经十千劫,则自发心而入大乘。因指声闻之初果(即预流果),谓之八万劫小乘。

小乘三藏

【佛学大辞典】

(术语)四部之阿含经等为经藏,四分五分十诵律等为律藏,六足发智论等为论藏。此三藏之根本皆佛说,于佛入灭时分部帙而结集者。佛所说之大乘,义理之分际远异于小乘,故于别处结集之而单名摩诃衍藏Maha%ya%napit!aka,以对小乘之三藏。是智度论之意也。智度论百曰:「如摩诃迦叶于耆阇崛山中集三藏,佛灭度后文殊师利弥勒诸大菩萨,亦将阿难集是摩诃衍。(中略)三藏是声闻法,摩诃衍是大乘法。」法华经安乐行品曰:「贪著小乘三藏学者。」天台据之,于四教之中呼小乘教为三藏教。然于小乘宗之中如经量部不许佛说之论藏。谓论藏者如来灭后弟子之所说。故世亲于俱舍论之初叙有部宗之义曰:「离择法定无馀能灭诸惑胜方便,由惑世间漂有海,因此传,佛说对法。」此依经量部之意示论藏之佛说,非己所信,故置传字者。因而众贤于正理论之初痛驳之。今案结集小乘之三藏以三藏为小乘之别名,虽在佛灭后,而佛在世时,其教法中既有三藏分别之存在,其證文不一。智度论百曰:「佛在世时无有三藏名,但有持修多罗比丘,持毗尼比丘,持摩多罗迦Ma%tr!ka比丘。」(摩多罗迦论藏之异名也)。毗奈耶杂事十四曰:「缘在室罗伐罗城,时有苾刍名毛血。(中略)见佛说法于三藏经说地狱苦。」同十八曰:「三藏经中有疑处除我更无能答者。」同三十四曰:「贼言:圣者仁是三藏。持经律论耶?苾刍亦同前答。(中略)佛言汝等苾刍善闲经律论。」此等皆佛在世之事也。因是可知佛在世已有三藏之名矣。

【佛学常见辞汇】

小乘的经律论三藏,四部之阿含经等为经藏,四分五分十诵律等为律藏,六足发智论等为论藏。

(术语)四部之阿含经等为经藏,四分五分十诵律等为律藏,六足发智论等为论藏。此三藏之根本皆佛说,于佛入灭时分部帙而结集者。佛所说之大乘,义理之分际远异于小乘,故于别处结集之而单名摩诃衍藏Maha%ya%napit!aka,以对小乘之三藏。是智度论之意也。智度论百曰:「如摩诃迦叶于耆阇崛山中集三藏,佛灭度后文殊师利弥勒诸大菩萨,亦将阿难集是摩诃衍。(中略)三藏是声闻法,摩诃衍是大乘法。」法华经安乐行品曰:「贪著小乘三藏学者。」天台据之,于四教之中呼小乘教为三藏教。然于小乘宗之中如经量部不许佛说之论藏。谓论藏者如来灭后弟子之所说。故世亲于俱舍论之初叙有部宗之义曰:「离择法定无馀能灭诸惑胜方便,由惑世间漂有海,因此传,佛说对法。」此依经量部之意示论藏之佛说,非己所信,故置传字者。因而众贤于正理论之初痛驳之。今案结集小乘之三藏以三藏为小乘之别名,虽在佛灭后,而佛在世时,其教法中既有三藏分别之存在,其證文不一。智度论百曰:「佛在世时无有三藏名,但有持修多罗比丘,持毗尼比丘,持摩多罗迦Ma%tr!ka比丘。」(摩多罗迦论藏之异名也)。毗奈耶杂事十四曰:「缘在室罗伐罗城,时有苾刍名毛血。(中略)见佛说法于三藏经说地狱苦。」同十八曰:「三藏经中有疑处除我更无能答者。」同三十四曰:「贼言:圣者仁是三藏。持经律论耶?苾刍亦同前答。(中略)佛言汝等苾刍善闲经律论。」此等皆佛在世之事也。因是可知佛在世已有三藏之名矣。

【佛学常见辞汇】

小乘的经律论三藏,四部之阿含经等为经藏,四分五分十诵律等为律藏,六足发智论等为论藏。

小乘

【佛学大辞典】

(术语)梵名希那衍Hinaya%na%,对于大乘之称。求佛果为大乘,求阿罗汉果辟支佛果为小乘。佛果者谓开一切种智,为尽未来际众生化益之悟。阿罗汉果与辟支佛果,虽有浅深之别,然皆为灰身灭智归于空寂涅槃之悟。乘者,运载之义,指使人乘之至其悟岸之教,以四谛为至阿罗汉果之教体,以十二因缘为至辟支佛果之教体。如此小乘有二道,故亦谓之二乘。又此二乘为佛成道后十二年间经律论三藏之所诠,故天台称之为三藏教。佛灭后印度之小乘分总别二十之流派,来我国后,遂立宗名俱舍,成实,及律三者,即小乘也。是皆为佛随他意之说法,姑以调熟下劣根性者也。法华经方便品曰:「佛自住大乘,如其所得法定慧力庄严,以此度众生,自證无上道大乘平等法,若以小乘乃至化一人我则堕悭贪。」法华经游意下曰:「今以二义往收则事无不尽,一者赴小机说名曰小乘,二者赴大机说称曰大乘。」

【佛学常见辞汇】

声闻缘觉的法门,以修身自利为宗旨,其最高果位为阿罗汉果及辟支佛果。声闻乘修四谛法,自凡夫至阿罗汉,论时间,速者三生,迟者六十劫,其修行的方便有七,得果有四。(参见:声闻乘)缘觉乘修十二因缘,自凡夫至辟支佛,论时间,速者四生,迟者一百劫,其修行重在悟證,悟所到处,便是證所到处,故无明显的位阶可言。

【佛学次第统编】

小乘者,对大乘而言。乘者,运载之义,以喻能乘人而到其果地之教法也。有一乘乃至五乘之别。言小乘者,小根小机所乘之义,灭小苦与小利益之教。自利主义之声闻缘觉阿罗汉,得小涅槃之法也。

【三藏法数】

小乘者,即人天乘也。谓人天以五戒十善为乘,运出四趣,故名小乘。(五戒者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。十善者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。四趣者,修罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

(术语)梵名希那衍Hinaya%na%,对于大乘之称。求佛果为大乘,求阿罗汉果辟支佛果为小乘。佛果者谓开一切种智,为尽未来际众生化益之悟。阿罗汉果与辟支佛果,虽有浅深之别,然皆为灰身灭智归于空寂涅槃之悟。乘者,运载之义,指使人乘之至其悟岸之教,以四谛为至阿罗汉果之教体,以十二因缘为至辟支佛果之教体。如此小乘有二道,故亦谓之二乘。又此二乘为佛成道后十二年间经律论三藏之所诠,故天台称之为三藏教。佛灭后印度之小乘分总别二十之流派,来我国后,遂立宗名俱舍,成实,及律三者,即小乘也。是皆为佛随他意之说法,姑以调熟下劣根性者也。法华经方便品曰:「佛自住大乘,如其所得法定慧力庄严,以此度众生,自證无上道大乘平等法,若以小乘乃至化一人我则堕悭贪。」法华经游意下曰:「今以二义往收则事无不尽,一者赴小机说名曰小乘,二者赴大机说称曰大乘。」

【佛学常见辞汇】

声闻缘觉的法门,以修身自利为宗旨,其最高果位为阿罗汉果及辟支佛果。声闻乘修四谛法,自凡夫至阿罗汉,论时间,速者三生,迟者六十劫,其修行的方便有七,得果有四。(参见:声闻乘)缘觉乘修十二因缘,自凡夫至辟支佛,论时间,速者四生,迟者一百劫,其修行重在悟證,悟所到处,便是證所到处,故无明显的位阶可言。

【佛学次第统编】

小乘者,对大乘而言。乘者,运载之义,以喻能乘人而到其果地之教法也。有一乘乃至五乘之别。言小乘者,小根小机所乘之义,灭小苦与小利益之教。自利主义之声闻缘觉阿罗汉,得小涅槃之法也。

【三藏法数】

小乘者,即人天乘也。谓人天以五戒十善为乘,运出四趣,故名小乘。(五戒者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒也。十善者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见也。四趣者,修罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

小乘二部

【佛学大辞典】

(名数)小乘之分派,诸说不定,今记其梗概,有二部四部五部十八部二十部之五种。但四部五部为以戒律为本之异说,二部,十八部等则正为宗义之分派也。二部即上座部大众部。此有二种:一为结集之异同,非宗义之别称。佛灭度之年,夏安居中于窟内与窟外两处结集三藏。窟内以上座之耆宿多,故名曰上座部。窟外以年少之僧多,故名曰大众部。佛法一味,略有异诤,上座大众之称滥觞于是。二佛灭百年后阿输迦王时依大天比丘五事之说,小乘佛法,初分二派,昔时界外结集之苗裔,多附同大天之义,故取昔名称为大众部。反对大天之义者,多昔时界内结集之缘裔,故亦袭昔名,名为上座部,是小乘分宗之初也。以此二部为根本,渐次分部执遂成十八,二十。但是乃文殊问经,宗轮论之一说,更有此时生五部分派之说。(参见:五部)

(名数)小乘之分派,诸说不定,今记其梗概,有二部四部五部十八部二十部之五种。但四部五部为以戒律为本之异说,二部,十八部等则正为宗义之分派也。二部即上座部大众部。此有二种:一为结集之异同,非宗义之别称。佛灭度之年,夏安居中于窟内与窟外两处结集三藏。窟内以上座之耆宿多,故名曰上座部。窟外以年少之僧多,故名曰大众部。佛法一味,略有异诤,上座大众之称滥觞于是。二佛灭百年后阿输迦王时依大天比丘五事之说,小乘佛法,初分二派,昔时界外结集之苗裔,多附同大天之义,故取昔名称为大众部。反对大天之义者,多昔时界内结集之缘裔,故亦袭昔名,名为上座部,是小乘分宗之初也。以此二部为根本,渐次分部执遂成十八,二十。但是乃文殊问经,宗轮论之一说,更有此时生五部分派之说。(参见:五部)

五部

【佛学大辞典】

(名数)谓见道苦集灭道之四谛及修道也。大毗婆沙论第五十一曰:「部有五无六。圣者见道现在前时,断见所断,后若修道现在前时,断修所断。异生修道现在前时,总断五部。」但五部通三界各立之。又一切烦恼,皆属此五部。【又】即小乘五部也。佛灭后百年,付法藏第五世,优婆鞠多之下有弟子五人,于戒律上各抱异见,一大律藏始分五派:一昙无德部,二萨婆多部,三弥沙塞部,四迦叶遗部,五婆粗富罗部。(参见:五部律)。【又】金刚界五部。(参见:金刚界)

【佛学常见辞汇】

1。指小乘五部,即昙无德部、萨婆多部、弥沙塞部、迦叶遗部、婆粗富罗部。(参见:五部律)2。指金刚界五部,即莲华部、金刚部、佛部、宝部、羯磨部。(参见:金刚界五部)

(名数)谓见道苦集灭道之四谛及修道也。大毗婆沙论第五十一曰:「部有五无六。圣者见道现在前时,断见所断,后若修道现在前时,断修所断。异生修道现在前时,总断五部。」但五部通三界各立之。又一切烦恼,皆属此五部。【又】即小乘五部也。佛灭后百年,付法藏第五世,优婆鞠多之下有弟子五人,于戒律上各抱异见,一大律藏始分五派:一昙无德部,二萨婆多部,三弥沙塞部,四迦叶遗部,五婆粗富罗部。(参见:五部律)。【又】金刚界五部。(参见:金刚界)

【佛学常见辞汇】

1。指小乘五部,即昙无德部、萨婆多部、弥沙塞部、迦叶遗部、婆粗富罗部。(参见:五部律)2。指金刚界五部,即莲华部、金刚部、佛部、宝部、羯磨部。(参见:金刚界五部)

小乘四部

【佛学大辞典】

(名数)义净三藏渡天时,天竺之小乘宗唯有四部。寄归传一曰:「诸部流派,生起不同,西国相承大纲唯四。注云:一、阿难耶莫诃僧祇尼迦耶,周云圣大众部。分出七部,三藏各有十万颂,合三十万颂,周译可成千卷。二、阿离耶悉他陛攞尼迦耶,周云圣上座部。分出三部,三藏多少同前。三、阿离耶慕攞萨婆悉底婆拖尼迦耶,周云圣根本说一切有部。分出四部,三藏多少同前。四、阿离耶三蜜栗底尼迦耶,周云圣正量部。分出四部,三藏三十万颂。然而部执所传多有同异,且依现事言共十八,分为五部,不闻西国耳。」

(名数)义净三藏渡天时,天竺之小乘宗唯有四部。寄归传一曰:「诸部流派,生起不同,西国相承大纲唯四。注云:一、阿难耶莫诃僧祇尼迦耶,周云圣大众部。分出七部,三藏各有十万颂,合三十万颂,周译可成千卷。二、阿离耶悉他陛攞尼迦耶,周云圣上座部。分出三部,三藏多少同前。三、阿离耶慕攞萨婆悉底婆拖尼迦耶,周云圣根本说一切有部。分出四部,三藏多少同前。四、阿离耶三蜜栗底尼迦耶,周云圣正量部。分出四部,三藏三十万颂。然而部执所传多有同异,且依现事言共十八,分为五部,不闻西国耳。」

小乘五部

【佛学大辞典】

(名数)佛灭后百年阿输迦王时,上座大众之根本,以大天而生部别,此时优婆鞠多阿罗汉之下于律藏分出五部。故此五部之分派为古来律宗之所用。然其五部与有部宗所传之五部及南山一家之五部,稍有相违。但义净三藏于二者皆不取之。(参见:五部律)

(名数)佛灭后百年阿输迦王时,上座大众之根本,以大天而生部别,此时优婆鞠多阿罗汉之下于律藏分出五部。故此五部之分派为古来律宗之所用。然其五部与有部宗所传之五部及南山一家之五部,稍有相违。但义净三藏于二者皆不取之。(参见:五部律)

五部律

【佛学大辞典】

(名数)佛灭后百年时,付法藏第五祖优婆鞠多之下有五弟子,同时于律藏生五部之派别:一、昙无德部Dharmagupta,又曰昙摩鞠多,是部主之名,译为法正、法护、法镜、法密等,律本于此土曰四分律。二、萨婆多部Sarva%stiva%da,或曰萨婆谛婆,译言一切有。从宗计而取名,律本曰十诵律。三、弥沙塞部MahI^s/a%saka,译言不著有无观。从行而名,律本曰五分律。四、迦叶遗部Ka%s/yapi^ya,此曰重空观,以空亦空为观,就行而名。但戒本传译曰解脱戒经,其戒相与五分律同。五、婆粗富罗部Va%tsi^putri^ya,又曰婆蹉富罗,译言犊子。从部主之名,又从宗计曰著有行。以执有实我故也。律本未传,见大集经二十,行事钞资持记上一之二,戒疏一上,义林章三末。

【佛学常见辞汇】

佛灭后百年间,付法藏第五祖优婆鞠多之下有五弟子,于戒律上各抱异见,一大律藏便生五部之派别,即昙无德部、萨婆多部、弥沙塞部、迦叶遗部、婆粗富罗部。

【三藏法数】

(出翻译名义)

五部律者,即如来所说律藏也。而分为五者,世尊成道三十八年,赴王舍城国王斋,食讫,令罗睺罗洗钵,因失手破为五片。是日有多比丘皆白佛言,钵破五片。佛言:表我灭后,初五百年,诸恶比丘,分毗尼藏为五部也。后优波鞠多果有五弟子,各执一见,遂分如来一大律藏为五部焉。(梵语罗睺罗,华言覆障。梵语比丘,华言乞士。梵语毗尼,华言善治,即律藏也。梵语优波鞠多,华言大护,又云近护。)

〔一、昙无德部〕(亦名昙摩鞠多),梵语昙无德,华言法密,密即隐覆之义;又云法藏,即四分律也。大集经云:我涅槃后,有诸弟子,受持如来十二部经,书写读诵,颠倒宣说,以倒说故,隐覆法藏,是为昙无德部。(四分律者,一比丘法、二比丘尼法、三受戒法、四灭诤法也。梵语涅槃,华言灭度。十二部经者,一契经、二重颂、三讽颂、四因缘、五本事、六本生、七希有、八譬喻、九论议、十自说、十一方广、十二授记也。)

〔二、萨婆多部〕,梵语萨婆多,华言一切有,即十诵律也。谓此部计三世有实之法。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,而复读诵外典,善能论议,凡所问难,悉能答对,是为萨婆多部。(十诵者,优波离十番诵出此律,故名十诵。梵语优波离,华言近执。以佛为太子时,能亲近执侍故也。)

〔三、迦叶遗部〕,梵语迦叶遗,华言重空观,即解脱律也。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,说无有我及以受者,转诸烦恼犹如死尸,是为迦叶遗部。(转诸烦恼犹如死尸者,谓转弃妄惑如死尸也。)

〔四、弥沙塞部〕,梵语弥沙塞,华言不著有无观,即五分律也。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,不作地水火风相,虚空识相,是为弥沙塞部。(五分者,一比丘戒、二比丘尼戒、三受戒法、四灭诤法、五僧法。)

〔五、婆蹉富罗部〕,梵语婆蹉富罗,华言犊子。谓因上古有仙染犊生子,自后种姓,皆名犊子。其部中计我非即五蕴,亦不离五蕴,而有实我。律本不来此土。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,皆说有我,不说空相,是为婆蹉富罗部。(五蕴者,色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴也。)

(名数)佛灭后百年时,付法藏第五祖优婆鞠多之下有五弟子,同时于律藏生五部之派别:一、昙无德部Dharmagupta,又曰昙摩鞠多,是部主之名,译为法正、法护、法镜、法密等,律本于此土曰四分律。二、萨婆多部Sarva%stiva%da,或曰萨婆谛婆,译言一切有。从宗计而取名,律本曰十诵律。三、弥沙塞部MahI^s/a%saka,译言不著有无观。从行而名,律本曰五分律。四、迦叶遗部Ka%s/yapi^ya,此曰重空观,以空亦空为观,就行而名。但戒本传译曰解脱戒经,其戒相与五分律同。五、婆粗富罗部Va%tsi^putri^ya,又曰婆蹉富罗,译言犊子。从部主之名,又从宗计曰著有行。以执有实我故也。律本未传,见大集经二十,行事钞资持记上一之二,戒疏一上,义林章三末。

【佛学常见辞汇】

佛灭后百年间,付法藏第五祖优婆鞠多之下有五弟子,于戒律上各抱异见,一大律藏便生五部之派别,即昙无德部、萨婆多部、弥沙塞部、迦叶遗部、婆粗富罗部。

【三藏法数】

(出翻译名义)

五部律者,即如来所说律藏也。而分为五者,世尊成道三十八年,赴王舍城国王斋,食讫,令罗睺罗洗钵,因失手破为五片。是日有多比丘皆白佛言,钵破五片。佛言:表我灭后,初五百年,诸恶比丘,分毗尼藏为五部也。后优波鞠多果有五弟子,各执一见,遂分如来一大律藏为五部焉。(梵语罗睺罗,华言覆障。梵语比丘,华言乞士。梵语毗尼,华言善治,即律藏也。梵语优波鞠多,华言大护,又云近护。)

〔一、昙无德部〕(亦名昙摩鞠多),梵语昙无德,华言法密,密即隐覆之义;又云法藏,即四分律也。大集经云:我涅槃后,有诸弟子,受持如来十二部经,书写读诵,颠倒宣说,以倒说故,隐覆法藏,是为昙无德部。(四分律者,一比丘法、二比丘尼法、三受戒法、四灭诤法也。梵语涅槃,华言灭度。十二部经者,一契经、二重颂、三讽颂、四因缘、五本事、六本生、七希有、八譬喻、九论议、十自说、十一方广、十二授记也。)

〔二、萨婆多部〕,梵语萨婆多,华言一切有,即十诵律也。谓此部计三世有实之法。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,而复读诵外典,善能论议,凡所问难,悉能答对,是为萨婆多部。(十诵者,优波离十番诵出此律,故名十诵。梵语优波离,华言近执。以佛为太子时,能亲近执侍故也。)

〔三、迦叶遗部〕,梵语迦叶遗,华言重空观,即解脱律也。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,说无有我及以受者,转诸烦恼犹如死尸,是为迦叶遗部。(转诸烦恼犹如死尸者,谓转弃妄惑如死尸也。)

〔四、弥沙塞部〕,梵语弥沙塞,华言不著有无观,即五分律也。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,不作地水火风相,虚空识相,是为弥沙塞部。(五分者,一比丘戒、二比丘尼戒、三受戒法、四灭诤法、五僧法。)

〔五、婆蹉富罗部〕,梵语婆蹉富罗,华言犊子。谓因上古有仙染犊生子,自后种姓,皆名犊子。其部中计我非即五蕴,亦不离五蕴,而有实我。律本不来此土。大集经云:我涅槃后,我诸弟子,受持如来十二部经,皆说有我,不说空相,是为婆蹉富罗部。(五蕴者,色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴也。)

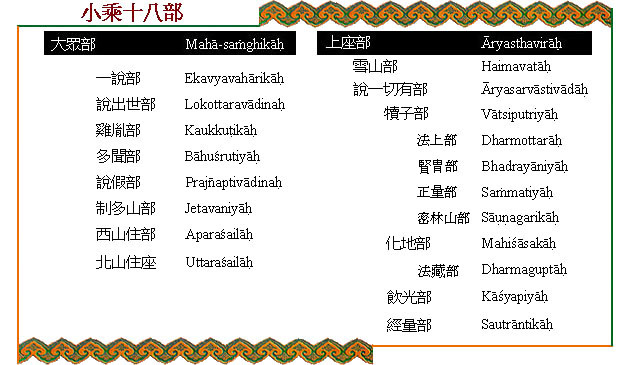

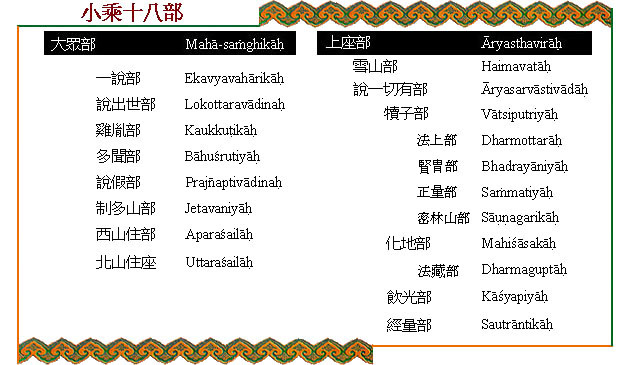

小乘十八部

【佛学大辞典】

(名数)据宗轮论之说,佛灭后百年依大天分上座大众二部,其第二百年由大众部出一说部,说出世部,鸡胤部,多闻部,说假部之五部,又于第二百年末出制多山部,西山住部,北山住部之三部,合有八部之末家,加入本家之大众部则为九部。又上座部于三百年之初,分为萨婆多部与雪山部(萨婆多部〔译云说一切有部〕后世称为毗昙宗),后同于三百年由萨婆多部出犊子部,又由犊子部出法上,贤冑,正量,密林山之四部,次由萨婆多部更出化地部,次由化地部出法藏部,于三百年之末,由萨婆多部更出饮光部,于第四百年由萨婆多部复出经量部。萨婆多部共出九部加入雪山部为十部。复加前大众部之八部为十八部。其他有义净所见之十八部。以上十八部为末部之分派,加之以根本上座大众之二部为二十部。今表示之如图。

(名数)据宗轮论之说,佛灭后百年依大天分上座大众二部,其第二百年由大众部出一说部,说出世部,鸡胤部,多闻部,说假部之五部,又于第二百年末出制多山部,西山住部,北山住部之三部,合有八部之末家,加入本家之大众部则为九部。又上座部于三百年之初,分为萨婆多部与雪山部(萨婆多部〔译云说一切有部〕后世称为毗昙宗),后同于三百年由萨婆多部出犊子部,又由犊子部出法上,贤冑,正量,密林山之四部,次由萨婆多部更出化地部,次由化地部出法藏部,于三百年之末,由萨婆多部更出饮光部,于第四百年由萨婆多部复出经量部。萨婆多部共出九部加入雪山部为十部。复加前大众部之八部为十八部。其他有义净所见之十八部。以上十八部为末部之分派,加之以根本上座大众之二部为二十部。今表示之如图。

小乘戒

【佛学大辞典】

(术语)小乘律藏所说之戒律,有五戒八戒十戒具足戒等。具足戒中,比丘戒有二百五十戒条。比丘尼戒有三百四十八戒条。是为小乘行人之所受持者。然在印度我国及日本之古代,大乘行人亦皆受此具足戒,以成戒学,何则,此具足戒,虽为小乘律所说,然由大乘言之,则为所谓三聚净戒中之摄律仪戒,于释迦法中出家之菩萨,必现比丘相为常规也。

【佛学常见辞汇】

小乘律藏所说的戒律,有五戒八戒十戒与具足戒等数种。在具足戒中,比丘戒有二百五十条戒,比丘尼戒有三百四十八条戒,这些具足戒虽然是小乘行人所应受持,就是大乘行人也是一样要受持这种具足戒的。

(术语)小乘律藏所说之戒律,有五戒八戒十戒具足戒等。具足戒中,比丘戒有二百五十戒条。比丘尼戒有三百四十八戒条。是为小乘行人之所受持者。然在印度我国及日本之古代,大乘行人亦皆受此具足戒,以成戒学,何则,此具足戒,虽为小乘律所说,然由大乘言之,则为所谓三聚净戒中之摄律仪戒,于释迦法中出家之菩萨,必现比丘相为常规也。

【佛学常见辞汇】

小乘律藏所说的戒律,有五戒八戒十戒与具足戒等数种。在具足戒中,比丘戒有二百五十条戒,比丘尼戒有三百四十八条戒,这些具足戒虽然是小乘行人所应受持,就是大乘行人也是一样要受持这种具足戒的。

小乘经

【佛学大辞典】

(术语)说四谛十二因缘之理,诠空寂之涅槃者,十二部经中唯存九品。四部之阿含经等是也。

【佛学常见辞汇】

宣说四谛或十二因缘的道理的经典,如四部阿含经是。

(术语)说四谛十二因缘之理,诠空寂之涅槃者,十二部经中唯存九品。四部之阿含经等是也。

【佛学常见辞汇】

宣说四谛或十二因缘的道理的经典,如四部阿含经是。

小乘九部

【佛学大辞典】

(术语)十二部经完具曰大乘经,此中除方广,授记,无问自说之三部,仅说九部曰小乘经。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本。」(参见:九部)

(术语)十二部经完具曰大乘经,此中除方广,授记,无问自说之三部,仅说九部曰小乘经。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本。」(参见:九部)

九部

【佛学大辞典】

(名数)十二部经中去方广与授记及无问自说之三部者。是小乘教之九部也。又有大乘教之九部。十二部中除因缘与譬喻及论义之三部者是也。然常言之九部,则多指小乘教。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本,以故说是经。」梁僧传三(求那跋么)曰:「洞明九部,博晓四含。」皆言小乘教也。(参见:九部经及九经)

(名数)十二部经中去方广与授记及无问自说之三部者。是小乘教之九部也。又有大乘教之九部。十二部中除因缘与譬喻及论义之三部者是也。然常言之九部,则多指小乘教。法华经方便品曰:「我此九部法,随顺众生说,入大乘为本,以故说是经。」梁僧传三(求那跋么)曰:「洞明九部,博晓四含。」皆言小乘教也。(参见:九部经及九经)